《音乐文化信息》2018年第9期(总第139期)

作曲及作曲技术理论

和声运用中和弦结构的风格化处理(上)——

论纯五声和声材料的构成、运用思维与处理技法

“和声运用上的民族风格问题”自中国作曲家将和声作为多声部音乐创作的技术基础时便发生了,并且对和弦结构风格化处理的探索是其中的重要方面。虽然纯五声特性的音高材料在当代音乐创作中已被运用于多元化的音高组织思维与技术之中,但在传统调性范围内与民族音乐相结合的运用经验,依然具有重要的基础性的意义。本文先简要回顾了自20 世纪 10 年代以来,中国作曲家在和声运用中探索和弦结构风格化的历史进程与经验; 进而以五度音列为基础深入探讨了纯五声和声材料构成的内在因素、分类及其结构特点,并在评述它们 “积极”与 “消极”面的同时,提出了营造 “准根音”是发挥其积极作用的关键; 最终对纯五声和声材料在音乐创作中的运用思维与具体技法作了分类阐述。和声运用中和弦结构的风格化处理是指: 中国作曲家在借鉴西方七声调式 ( 包括大小调体系调式与自然音调式) 三度结构和声的思维与技法时,如何适当地改变和弦结构而使其在风格上与五声性调式旋律相协调的处理方法。这种具有创造性的艺术活动自西洋音乐理论传入我国,并成为我国作曲家有意识的音乐创作活动时就开始了。“本科教学应打好基础。”这是我国作曲前辈、原中央音乐学院作曲系首届系主任江定仙先生,20 世纪 80 年代在作曲系一次教学工作会议上所讲的话。当时笔者还是一位作曲系的年轻教师,这句话如雷贯耳地深深印入脑海,铭记心中,成为笔者一生教学的箴言。本文所论及的 “运用中和弦结构的风格化处理”,正是江先生提倡的应打好基础的作曲本科和声教学中的一部分。虽然当今“和声”作为一种音高组织技术已呈现出极为多元化的状态,但传统和声学作为培养当代作曲家的基础性地位依然是不可动摇的。这是因为传统和声学首先是培养学生和声感悟——音响感与结构感,训练学生作曲中主调音乐思维与具体写作技术的基础性课程; 其次是解读古典大师创作中和声整体构思与具体技法的理论指导与有效方法; 再则是自 20 世纪以来各种新音高组织技术发轫的母体。若不打好这个基础,所构建的作品就会如同沙丘之筑,失去根基。既然这个基础源自西方,我们就只有被动地吸收吗? 江定仙先生提出,和声教学内容应包括 “与民族相结合的经验”。他把这些称为 “和声运用上的民族风格问题”。他坦言道: “既然和声是一门基本课,它就一定有些共同的规律,这个共同的规律可能起初来自西洋,经过专业音乐的积累和丰富形成传统延伸下来。它是不断在发展着的,同我们的音乐结合以后又可以得到新的发展。”这段话充分展示了一个中国作曲家、音乐教育家对音乐艺术的深邃目光与一种自立于世界民族之林的气魄。这就意味着我们对这源自西洋的基础性的和声理论与技法,不仅仅是一个学习、消化、吸收的过程,还是一个能使其获得新发展的创造性的艺术活动; 中国作曲家也能与世界上其他民族的作曲家一样,为这门技术理论学科的发展作出应有的贡献!但这一切都要归结于与我们民族音乐的结合,也就是说,当旋律是五声风格的时候,作曲家如何相适应地运用好和声材料 ( 调式与和弦) 及其相互关系 ( 和弦进行与声部处理) ,同时结合五声调式固有特性与多声特点,从而使和声在音乐风格及表现上能够适应旋律的要求。本文涉及的就是上述中 “如何相适应地运用好和声材料”的问题。

(摘自《中央音乐学院学报》2018年第2期刘康华文)

论题相关要目:

1.运用同宫场理论写作五声性调式和声/樊祖荫//中央音乐学院学报,2018(02):24-32.

2.光谱在频谱音乐中的转化:《夕阳十三色》/林昶//中央音乐学院学报,2018(02):33-46.

3.音乐分析中的历史观照与认知创新/贾国平//中央音乐学院学报,2018(03):25-34;76.

4.和声运用中和弦结构的风格化处理(上):论纯五声和声材料的构成、运用思维与处理技法/刘康华//中央音乐学院学报,2018(03):12-23.

5.和声运用中和弦结构的风格化处理(下):论纯五声和声材料的构成、运用思维与处理技法/刘康华//中央音乐学院学报,2018(02):35-46.

6.五声性调式和声的拓展方法研究:以纯五度和五声音列为基本材料/马学文//中央音乐学院学报,2018(03):47-57.

7.“原点”创作思维在音色重构中的运用——对哲尔吉·库尔塔格《斯特凡之墓碑》的音色设计分析/黄巧//中央音乐学院学报,2018(03):58-76.

8.空间转换的表现手法:杨与石艺术歌曲《水手》的诗乐关系研究/刘涓涓//黄钟(武汉音乐学院学报),2018(02):95-104.

9.界定·分析·理解:泛调性音乐分析引论/符方泽/黄钟(武汉音乐学院学报),2018(02):105-111.

10.电子音乐中的“腔式”及其特征/彭与周//黄钟(武汉音乐学院学报),2018(02):112-120.

11.勃拉姆斯的一枚标题音乐指纹:重温《学院节庆序曲》的一些感悟兼及音乐分析的有关问题/彭志敏//黄钟(武汉音乐学院学报),2018(03):67-80.

12.中国复调音乐理论的形成、发展与思考/徐孟东/音乐艺术(上海音乐学院学报),2018(01):46-61;4.

13.历史语境中的贝多芬《f小调第一钢琴奏鸣曲》(Op.2/1)的主题分析/邹彦/音乐艺术(上海音乐学院学报),2018(01):62-75;4.

14.戏曲作曲三扇门/刘正维/音乐艺术(上海音乐学院学报),2018(02):94-110;5.

构建中国特色哲学社会科学专题

(国家哲学社会科学基金资助栏目及全国高校社科期刊评优特色栏目)

中国音乐理论话语体系的三维特征:传承性、开放性、创新性

中国音乐理论话语体系应当具有如下三维特征:传承性、开放性和创新性。一是传承性,文章从律学、宫调理论、音乐美学等方面总结了中国传统音乐丰富而深厚的理论建树,在构建当代中国音乐理论话语体系的过程中,我们应对之给予充分重视,予以传承和弘扬。二是开放性,中华民族历史上三次较大规模的民族音乐文化交流和国际音乐文化交流,是促进我国音乐事业发展的动力之一,它不仅推动了音乐艺术本体的发展,也推进了中国音乐理论话语体系更为开放性地展开,当今应更进一步加强国内外音乐文化交流,尤其在国际交流中提倡“多向度”和“双向度”交流,“以我为主,为我所需,为我所用”,有目的、有选择地借鉴、吸收、融合、创新,使外来音乐文化及其理论话语“中国化”,融入当代中国音乐理论话语体系之中,成为当代中国音乐理论话语体系的一个有机组成部分,为促进发展作贡献。三是创新性,提倡明确所处时代的特点,进行“坐标定位”的创新重塑;讲求方法创新;着力于观点、内容创新。中国音乐理论话语体系,指的是运用当代中国人的思维方式和研究方法,研究中国音乐的特殊规律,以及研究中国音乐与世界上其他国家、民族音乐的共性规律,并用与这些规律相适应的中国人自己的语言对之进行准确的阐释和运用。中国音乐理论话语体系应具有如下三维特征:传承性、开放性和创新性。

(摘自《音乐艺术(上海音乐学院学报)》2018年第2期王州,王耀华 文)

论题相关要目

1.浅论中国民族音乐理论话语体系的开放性和多样性特征/杨民康//音乐艺术(上海音乐学院学报),2018(02):63-69;4.

2. 关于构建当代中国音乐理论话语体系的几点思考/郭树群∥音乐艺术(上海音乐学院学报),2018(02):70-77;5.

3.关于中国音乐理论话语体系的两个基本问题:兼及具体实践操作的相关思考/蒲亨建/音乐艺术(上海音乐学院学报),2018(02):78-85;5.

4. “灵动”的术语:蒙古族传统音乐中的概念表述及其转述问题/博特乐图//音乐艺术(上海音乐学院学报),2018(02):86-93;5.

5.

新时代社会主义文艺的旗帜方向/叶小刚//音乐艺术(上海音乐学院学报),2018(03):6-8.

6.

中国音乐史学史研究的意义:研究属性、观念、范畴和范式的思考/洛秦//音乐艺术(上海音乐学院学报),2018(03):9-18.

7.

中国古代的音乐史书写/王小盾,金溪//音乐艺术(上海音乐学院学报),2018(03):9-18.

8.

中国古代音乐史的几个基本理论问题/郑祖襄//音乐艺术(上海音乐学院学报),2018(03):20-29.

舞蹈学

叙事学视角下古典舞蹈题材与主题的共认

罗兰·巴特认为,“世界上叙事作品之多,不可胜数,种类繁多,题材各异。对人来说,似乎什么手段都可以用来叙事: 叙事可以用口头或书面的有声语言,用固定的或活动的画面,用手势( 当然还可以用哑剧、用舞蹈———作者注) ,以及有条不紊地交替使用所有这些手段。叙事存在于神话、传说、寓言、童话、小说、史诗、历史、悲剧、正剧、喜剧、哑剧、绘画、彩色玻璃窗、电影、连环画、社会新闻、会话。而且以这些无穷无尽的形式出现的叙事,存在于一切时代、一切地方、一切社会。从人类历史开始,就有了叙事。一切阶级、一切人类集团,皆有自己的叙事作品,而且这些叙事作品常常为具有不同的、以至对立的文化教养的人共同欣赏所以,叙事作品不管是质量好的或不好的,总是超越国家、历史、文化存在着,如同生活一样。”正因为叙事如此普遍而平凡,所以才有了叙事学研究。叙事学中的叙事首先不是事件而是故事,“事件只是故事的一个组成环节,一个故事至少由两个以上的、之间有关联的事件组成,这些事件构成一个序列,这个序列必须具有某种可续性。所谓可续性是指故事中的事件必须能够激起读者的兴趣,使他渴望看到下一步将会发生什么事,某一人物、某个场面将会发生什么变化。”其次,叙事学中叙述的故事是时间的,也是空间的,需要逻辑地乃至审美地构成。“叙事的时间是一种线性时间,而故事发生的时间是立体的。在故事中,几个事件可以同时发生,但是话语则必须把他们一件一件地叙述出来,一个复杂的形象就被投射到一条直线上。”具体到舞蹈叙事,它应该通过视觉向心灵诉说,既不能按照话剧剧本的规律,也不能按照交响乐的规律编排结构,它要有着自己的规律,要求舞蹈形象内容丰富、音乐戏剧结构充实,而舞蹈则在自己的专业形式中将音乐和戏剧熔铸于一炉。所谓“简单”,是指这些文本属于非意识形态的日常人文伦理,常常包含着被我们低估的传统价值。美国文学理论家布斯的《小说修辞学》就是谈叙事与伦理问题,说明小说家如何通过叙事技巧的运用来践履文学的道德责任,它不只是一个简单的技术问题,而是牵涉叙事所产生的复杂的道德效果。布斯更强调,文学必须回到修辞学的本原,发掘正当信仰并在共同话语中改善这些信仰的艺术“小说修辞学”如此,“舞蹈身体修辞学”亦然。对于古典舞蹈叙事伦理而言,它同时与过去和当下相关: 《吉赛尔》“白色”的纯洁追求是《红色吉赛尔》的核心———纯洁就是简单; 同样,也没有人会在《胡桃夹子》的玩偶世界中看到色情与暴力———童心就是简单。所谓“优美”,除了人类共同感觉的平衡,对称、典雅、和谐的形式美之外,古典舞蹈叙事范围内那些优美的故事生动感人,老少皆宜。这也就是为什么像拉脱维亚这样一个波罗的海国家,其国家芭蕾舞团的保留剧目是不变的———《吉赛尔》《天鹅湖》《胡桃夹子》《堂·吉柯德》《海盗》《舞姬》《葛蓓莉亚》《泪泉》《明亮的小溪》《弥赛亚》……“一切历史都是当代史”( 克罗齐) 。今天,人类对于过往历史美好的记忆是保留,同时也是建构。文化记忆的奠基者阿斯曼所强调的: 记忆是过去对现在发出的呼唤。记住过去,既是人类文化得以延续和发展的前提,又是后人对前人所负有的道德义务。换言之,我们在对历史价值了解的过程中,就伴随着伦理问题,“记忆”关涉传统题材,“伦理”关涉传统主题。直到今天,它们依旧拥有最广泛的公共认可。

(摘自《北京舞蹈学院学报》2018年第2期刘建,李莎莎文)

论题相关要目

1.中国舞蹈在东南亚国家的跨文化交流与传播研究/张媛//北京舞蹈学院学报,2018(03):43-50.

2.论中国古典舞的意象塑造/郭瀚繁//北京舞蹈学院学报,2018(03):51-56.

3.论“形象的雕塑”与舞蹈艺术/徐梦婕//北京舞蹈学院学报,2018(03):57-62.

4.关于制约舞蹈艺术创造力因素的思考/陈禹西//北京舞蹈学院学报,2018(03):63-66.

4.文化杂食主义”视角下的网络舞蹈视频与“互联网+”时代的文化分层/鞠高雅,林一//北京舞蹈学院学报,2018(04):71-77.

5.新媒体背景下舞蹈传播与产业发展探析/李娜//北京舞蹈学院学报,2018(04):78-84.

6.舞蹈艺术的影视化呈现及其特点/尹航//北京舞蹈学院学报,2018(04):85-90.

7.新媒体时代背景下舞蹈艺术的表达/潘晶//北京舞蹈学院学报,2018(04):91-94.

8.感受可以看到的,思考可以感受的:由内蒙古“深扎”想到的/王玫//舞蹈,2018(05):33-39.

9.舞蹈谱系:分类、演进与多样性/史红,刘梦涵//舞蹈,2018(05):41-50.

10.试析舞蹈与音乐协作的两种类型:以《孤独》与《莫扎特安魂曲》为例/田旭,殷鹏//舞蹈,2018(05):51-55.

馆藏音像推介

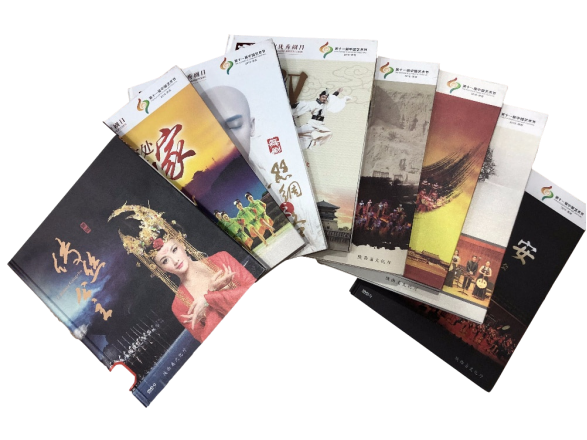

《第十一届中国艺术家——陕西省优秀剧目》系列DVD

2013年来,在文化部的支持指导下,在省委、省政府的正确领导下,省文化厅认真贯彻落实习近平总书记在文艺座谈会上的讲话精神和《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》《关于支持戏曲传承发展的若于政策》的文件精神,坚持“百花齐放,百家争鸣”的文艺方针,坚持以人民为中心的创作导向,坚持围绕中心、服务大局的工作原则,讲好陕西故事,传递陕西声音。全省各级文化部门和文化工作者依托国家“一带一路”倡议,借助丝绸之路国际艺术节永久落户陕西的平台,抓住第十一届中华人民共和国艺术节在陕西举办的契机,打破系统内部狹隘管理的陈规,推行社会大行业管理的理念,由“办文化”向“管文化”转变,实施“团品”工程,以项目制为抓手,以“出作品、出人才、兴文化、促繁荣”为目标,使全省艺术创作不分事业与企业不分省直和市县、不分公办与民营,一视同仁,公平竞争,形成了良性互动的创作机制,推动了全省艺术创作的有序发展、稳步发展、健康发展、持续发展深入挖掘我省历史文化、红色文化、丝路文化、民俗文化、地域文化、现代文化的丰富资源,推出了一批思想深刻、内涵丰富、观众喜爱、具有时代精神的优秀作品,艺术创作质量和数量均达到了我省多年来的高峰。

为展示三年来我省精品创作佳绩,我们从全省新创作的剧目中遴选出50部汇集成册。就剧种而言,既有陕西本土的秦腔、眉户、线腔、汉调二黄、汉调桄桄、商洛花鼓、紫阳民歌剧等,也有京剧、豫剧、晋剧、蒲剧等。就艺术品类而言,既有传统戏曲,也有话剧、舞剧、歌剧、歌舞剧、杂技剧、儿童剧民族室内乐、民族管弦乐、情境演唱会等现代艺术品种,可谓百花齐放,绚丽多彩。

我们坚信,在文化部和省委、省政府的坚强领导下,全省文化工作者一定会坚定“文化自信”,建设“文化陕西”,创作出更多思想性、艺术性、观赏性俱佳的艺术精品,为我省文化强省建设作出积极贡献。

刘宽忍

2016年8月

(摘自:系列DVD前言部分)

馆藏信息:

数量:50(件)

位置:图书馆主馆二楼(音像资料室)

征稿启事:《音乐文化信息》报是西安音乐学院图书馆自有馆办刊物,是以“体现人文情怀,专注学术,坚守学术,为师生提供学术前沿信息”为宗旨,以“发挥图书馆优势,搭建信息学术平台”为目标,为全院师生提供最新学科动态及学术交流的信息平台。

《音乐文化信息》自创刊以来累计出刊一百余期。适逢我院2018年“世界读书日”活动月,本刊进行全面改版,特别设立《读者园地》专栏服务热爱阅读的广大师生。欢迎您的参与,欢迎赐稿!

征稿要求:

1.常年征稿,体裁不限,字数1500字以内。

2.原创作品,文责自负;摘录作品,请标明作者、出处。

3.来稿请注明年级、系别、专业、姓名。

4.来稿无论采用与否,恕不退还,请自留底稿。

5.本刊编辑部保留对来稿修改的权责,如不希望修改,请在来稿时注明。

6.文责自负,严禁抄袭。如有抄袭,通报批评。师生稿件可以自配插图。

7.提交稿件前,请交稿人反复校对,避免出现白字、错字。

投稿方式:

提交的稿件可纸质版也可是电子稿。

E-

mail发送,《音乐文化信息》编辑部邮箱:273389601@qq.com。

纸质版送至图书馆信息推广部(图书馆主楼三楼)。