中国音乐史

论题论语

近代琴僧释大休及其琴学传承

释大休是清末民初的高僧,他不仅精于佛学、书法、篆刻、诗词,同时也是著名的古琴家。与大休有过交游的人很多,其中也有不少琴人的身影。而大休一生中的两个知己,均为善琴之人,一为周庆云,一为周冠九。从大休学琴的弟子有徐元白、徐文镜、吴其珌、方镇华、汪建侯、吴兆奇等。其中,最著名的当属浙江古琴名家徐元白,对近代以后浙江琴学发展有着十分重要的影响。但笔者认为近世将徐元白归为浙派或“新浙派”代表人物,似为不妥。浙派是宋明之际最为重要的古琴流派,源于北宋,盛于南宋,尤其是以郭沔、刘志方、毛敏仲、杨缵等为代表的南宋浙派古琴,在历史上有着极为深广的影响。浙派在明代初期为“徐门正传”,亦颇具影响。然而,至明代中后期,虞山琴派崛起,浙派在琴界的地位,逐渐为虞山派所替。其后,扬州地区广陵派逐步形成,并成为清代以来最著名的琴派之一,而传统的浙派古琴到了清代,其声迹已日趋微灭,只在民间尚有流传。然而,亦有认为,清乾隆年间,在杭州兴起了以苏璟、戴源、曹尚为代表的“新浙派”。追溯这一说法的来源,源自于查阜西1956年的全国古琴采访工作报告。查阜西当时将浙江地区的古琴流派称为“新浙”,师承与渊源为清代苏璟,代表性琴曲有《渔歌》《高山》 《平沙》《潇湘》,上一代代表人物有范师竹、释开霁,现时代表人物则为张冶(味真)、根如和尚、徐元白。其后,琴界多沿用查阜西观点,大多称徐元白为近代“新浙派”古琴的代表人物,其师释大休则为浙派古琴宗师。笔者认为,这一说法值得商榷。据 《琴史续》记载,苏璟等三人均为浙江钱塘(今杭州)人,清代乾隆九年(1744 ),刊刻《春草堂琴谱》。此谱“博采诸家名谱,得其纯正合古者廿八曲,不敢过多,惧其繁而难习也。

(摘自《中央音乐学院学报》2018年第1期 章华英 文)

论题相关要目

1.近代琴僧释大休及其琴学传承/章华英//中央音乐学院学报,2018(01):55-68;128.

2.近代烟台基督教会学校音乐教育研究/孙小钧∥中央音乐学院学报,2018(01):69-79;148.

3.论“海派音乐文化”与国立音乐院-国立音专/陈聆群//音乐艺术(上海音乐学院学报),2017(04):37-40;5.

4. .图文并茂地映现先贤的艰难足迹:评《国立音乐院·国立音乐专科学校图鉴(1927~1941)》/戴嘉枋//音乐艺术(上海音乐学院学报),2017(04):41-44;5.

5.《音·国立音乐院-国立音乐专科学校院校刊集》的历史沿革及其意义/洛秦,张雄//音乐艺术(上海音乐学院学报),2017(04):45-50;5.

6.国立音乐院-国立音专(1927~1937)的奖惩制度研究/肖阳//音乐艺术(上海音乐学院学报),2017(04):51-61;5.

7.从生态史观论大曲之展演型态/吕锤宽//黄钟(武汉音乐学院学报),2017(04):45-54.

8.北魏华乐复何在 云冈千年日日鸣:凝固在云冈石窟乐器图像中的北魏音乐考/吴巧云//黄钟(武汉音乐学院学报),2017(04):55-65.

9.《晋四厢乐歌》考论/岳洋峰//黄钟(武汉音乐学院学报),2017(04):66-72.

10.一则史料 多种释义:“五声六律十二管还相为宫”释义分析及内涵辨正/刘永福//黄钟(武汉音乐学院学报),2017(04):73-78.

11.隋唐音乐史教学与史料研习方法/陈婧雅//交响(西安音乐学院学报),2017(03):80-87.

12.仪式与身体:周代“燕礼”用乐之双重社会建构(下)/李方元//音乐探索,2018(01):32-40.

13.从说唱陶俑论汉代四川音乐/张放//音乐探索,2018(01):41-45.

14.川陕革命根据地红色歌曲历史与现状的调查研究/陶清//音乐探索,2018(01):46-55.

15.契丹-辽音乐文化考察琐记(下):对铜镜、埙、大螺和毛员鼓的音乐史料考察/陈秉义//乐府新声(沈阳音乐学院学报),2017(04):22-32.

西方音乐史

论题论语

“我想要自己活得明白”

——高士杰教授访谈

第一次访谈时间:2017年7月22日,下午4:00-6:00

访谈地点:高士杰教授家书房

受访者:高士杰教授(下文简称“高”)

采访人:祁宜婷(下文简称“祁”)

现场录音及文字整理:王尚清

本次访谈主要涉及三方面内容。一是高先生退休之后始终萦绕于心的思考;二是有关基督教与西方音乐的话题;三是在谈话中涉及到的一些先生个人的学术经历。此三方面问题经由采访人与受访者事先磋商形成。谈话首先从高士杰先生近些年来思索的问题开始。(开场白,高):今天我是想说什么就说什么。实话实说……我之所以还愿意和你们谈,是因为我完全退了以后,研究生也不带了,但脑子的确没休息,还一直在思考。并且也确实有些想法,想借此机会和你们交流交流。时间有限,我不能说的太琐碎。我想先从总的方面概括一下近些年来我所关注的最多的问题。可以这样说,近些年来我思考最多的问题,总是离不开对我来说应该属于根本性的两个问题。一个就是关于我工作中的老本行——西方音乐史问题;另一个就是关于我思考问题的逻辑起点,也就是指导我思想的理论基础问题。先说第一个问题。我曾说,我在工作中教了几十年的西方音乐史,如今退休了,绕了一大圈,最后在思想上又回到了原点。原点是什么?就是“西方音乐史”这五个字上。为什么这么说?我觉得“西方音乐史”这五个字包含两个概念:一个是“西方音乐”,一个是“史”。但我自己在很长的时间中对这两个概念在理解上是幼稚和片面的,或直截了当地说是不正确的。基本上是停留在望文生义地把“西方音乐”理解为西方的音乐或西方人的音乐,把“史”仅仅理解为过去曾发生过的事。这样的认识,直到20世纪90年代初才得到启蒙,开始改变。90年代初在北京举办过一次西方音乐史年会性质的会议(当时尚未成立西方音乐学会)。在那次会上推荐大家读两本书。一本是科林伍德的《历史的观念》,另一本是刘昶的《人心中的历史》。会上还印发了几篇国内发表的有关西方乐史学研究的论文。其中包括杨燕迪的《论西方音乐研究在我国的重建》等。会后,我比较认真地读了书并开始重视史学方法论和历史哲学方面的学习与思考。在杨燕迪的那篇文章中,我第一次读到了关于对西方音乐界定的那句话,即西方音乐特指“艺术音乐”。此后,关于历史哲学问题和艺术音乐问题就不断引起我的反复思考与学习,也陆续写过几篇文章。我最近在《交响》上发的那篇文章 ,可以说就是我最近在有关艺术音乐问题上的新认识。这是第一个问题。再说第二个问题,改革开放以前,我们在文艺领域出现过不少“左”的折腾。比如,直到现在,困扰我多年的问题之一,就是对包括音乐在内的文艺作家和作品去进行阶级分析,不断给作家和作品贴阶级标签。我根据自己对音乐和对其他文艺作品的感受,实在无法理解与接受。我酷爱音乐,聆听音乐至少也有七八十年了。我怎么也感受不到音乐的阶级属性。坚持音乐有阶级性的人,也从不告诉人们,他们是怎么从音乐作品中听到了阶级性的。我虽然读马克思、恩格斯的著作不多。但我是十分注意马、恩是如何讨论分析包括音乐在内的文艺作家和作品的。至今,我也未发现马、恩给文艺作家或作品进行阶级分析的一次实例。这绝非偶然,恐怕是有道理的。我体会马克思主义的阶级分析是建立在唯物史观之上的科学学说,是建立在社会物质生产中所形成的生产关系上的分析。包括音乐艺术在内的文艺创作,一是精神生产并非物质生产;二是精神生产是文艺作家的个人创造,在创造过程中并不存在生产关系,怎么能进行阶级分析呢?最近,我学习了习近平总书记《在文艺座谈会上的讲话》。讲话开始部分,在强调文艺对人类文化发展的重大意义时,习近平总书记举出了古今中外对人类产生过重大影响的整整一百位作家,其中也有不少作曲家。习近平总书记并没有给任何一位贴上阶级标签。这一点,与我读马、恩的有关论述是完全一致的。督教与西方音乐的读书会。再有就是我在学习有关史学方法论的著作时,看到汤因比关于基督教与西方文化的分析。更直接促使我关注基督教与西方音乐的关系的重视,特别是前面提到的杨燕迪关于界定西方音乐那句话中,“艺术音乐”前面的那句定语,即“特指以基督教文明为基质发展起来的”那句话。促使我总想进一步了解基督教文化究竟怎样具体影响了西方音乐。不过,我现在感到我当时对这个问题的思考,有个很大的局限。我只关注到基督教在观念上或在意识形态上是怎样影响欧洲作曲家的创作。忽视了或者说未能从西方音乐在发生学上,基督教所起的关键性作用。

(摘自《交响(西安音乐学院学报)》2017年第4期 高士杰等文)

论题相关要目

1. “我想要自己活得明白”:高士杰教授访谈/高士杰等//交响(西安音乐学院学报),2017(04):5-10.

2.在西方音乐史研究领域中探索前行:为高士杰教授90诞辰而作/蔡良玉//交响(西安音乐学院学报),2017(04):11-16.

3.思深虑远的人文精神探索者:高士杰先生90华诞感言/罗艺峰//交响(西安音乐学院学报),2017(04):17-18.

4.圣洁灵魂的谦逊捍卫者:记杰出的音乐学家高士杰教授/李秀军//交响(西安音乐学院学报),2017(04):19-22.

5.我的导师高士杰教授/祁宜婷//交响(西安音乐学院学报),2017(04):23-26.

6.普瓦提埃的圣希拉里日课与圣母玛丽亚纪念日课:中世纪早期与晚期圣咏的比较研究/芭芭拉·哈格-于格罗,祁宜婷//中央音乐学院学报,2018(01):80-99.

7.18世纪欧洲音乐风格问题研究/邓军//乐府新声(沈阳音乐学院学报),2017,35(03):31-39.

作曲及作曲技术理论

论题论语

现代西方社会中的新音乐

艺术与社会的相互关系不仅是个美学课题,而且是重大的社会政治学课题之一。今天西方左派艺术的革命是完全自给自足的,对那些为了新社会的建立与个性化的形成而进行的斗争毫无帮助。与真正有效形成个性的手段相比,这不过是一种假装的革命。现在不同国家之间音乐的区别比作曲家个人风格之间的区别更大,这是不同文化历史决定的音乐话语的差别。在艺术中,一个民族的文化标志,并不是用描绘一种地方风光特征或者引用一些民间动机等表面方式来展示。也许民族性首先表现在艺术家如何感受空间与如何表达时间。先锋派用语言宣告自己的原则性创新,宣告自己同民族与历史传统决裂,今天却成为民族与历史传统的主要体现者。艺术与社会的相互关系不仅是个美学课题,而且是重大的社会政治学课题之一。对这个话题的任何一种探讨都足以占用几次讲座的时间。我们的意图及其实际结果之间往往存在区别,甚至现实本身与我们对它的一些具体呈现之间也会形成差异。首先我们通过这些差异与悖论来看一下艺术与当代西方社会之间的关系。黑格尔曾将人的努力目标与现实结果之间的不吻合称为“历史的讽刺”。以此为基础去探究经典先锋派时期和我们所处的后现代主义时期,艺术家在理解自己社会使命时有何等的不同,而社会在建立自身与新艺术之间的关系时又有怎样的差异,是很有意思的。回到标题中提出的问题,答案是这样的:斯特拉文斯基的风格演变自然也存在于任何一位艺术家的创作生涯中,尤其是比较长寿的艺术家。他唯一一次风格的剧烈转变是发生在 《春之祭》之后,在此部作品的创作过程中认清并找到了个人风格,继而完全展现在下一部作品 《婚礼》中。根据作曲家的生平记载可以看出,大部分作曲家探索个人成熟风格的年龄都是在三十岁左右,对于作曲家来说,这显然是最重要的年龄段。斯特拉文斯基在此后的风格变化中进行得相当平缓,其音乐风格在演变中看似最剧烈的时候也没有脱离其基本的原则(美学基础、节奏模式、曲式结构、歌词的意义、配器),而只是将“不同的模型更换了位置”,增加了文化“注解”,还有一些斯特拉文斯基风格存在的特征(俄罗斯的民间音乐、18世纪音乐、文艺复兴时期音乐)。这种演变的过程是循序渐进并合情合理的,甚至是延续了戏剧与音乐情感内容的发展规律,在符合逻辑发展的前提下伴随着的一系列新技术产生的。如果说勋伯格的十二音体系是令情绪的高涨达到极点,那么斯特拉文斯基终于摆脱了戏剧情感表达的音乐,令其返回到了文艺复兴时期音乐所履行的责任并改写了其历史意义。(本文为2013年11月“第三届中央音乐学院音乐分析论坛”大师讲座内容,文章作者曾在中央音乐学院学报2014年第二期“重逢俄罗斯专题”发表过《普罗科菲耶夫和肖斯塔科维奇对配器的对立态度》)

(摘自《中央音乐学院学报》2018年第1期 阿·亚·卡拉廖夫,王愫怡文)

论题相关要目

1.现代西方社会中的新音乐/弗·格·塔尔诺波尔斯基,彭程//中央音乐学院学报,2018(01):3-11;23.

2.斯特拉文斯基的风格真的如此多变吗?/阿·亚·卡拉廖夫,王愫怡//中央音乐学院学报,2018(01):12-23.

3.基于古典修辞学结构体系的音乐修辞批评研究/王旭青//中央音乐学院学报,2018(01):24-34.

4.陈铭志《三首序曲与赋格》研究/姜舒童//交响(西安音乐学院学报),2017(04):137-142.

5. J·库瑙与J·S·巴赫《尊主颂》比较研究/傅薪颖//交响(西安音乐学院学报),2017(04):86-93.

6.李斯特《第一钢琴协奏曲》的三角铁运用与结构分析/丁好,刘昕//交响(西安音乐学院学报),2017(04):94-98.

7.普罗科菲耶夫《亚历山大·涅夫斯基》的艺术特征与指挥再现/燕杨//交响(西安音乐学院学报),2017(04):99-104.

8.利盖蒂《大气》结构与调性声景分析:兼论适应21世纪音乐分析的若干新概念/周勤如//黄钟(武汉音乐学院学报),2017(04):23-44.

9.舒曼《诗人之恋》第一首“在美丽的五月”的调性密码/甘芳萌//乐府新声(沈阳音乐学院学报),2017(04):69-80.

10.纵横联结中催生的创造性(四):计算机辅助作曲影响下的创作习惯与工作方式/周倩,沈叶//乐府新声(沈阳音乐学院学报),2017(04):81-90.

11.叶小纲五部声乐交响作品之音高结构分析/张宝华//乐府新声(沈阳音乐学院学报),2017(04):91-97.

12.细腻入微、含而不露:贝尔格《露露组曲》的配器特色研究/刘天石//乐府新声(沈阳音乐学院学报),2017(04):102-113.

13.谈民族管弦乐队的“双基础”/温展力//2017(04):114-118.

14.无调性音高空间中的转换模式/高畅//音乐探索,2018(01):75-96.

15. “转换理论”的集合分析初探:以达拉皮科拉《安娜莉贝拉的音乐札记》No.5为例/黄珩//音乐探索,2018(01):97-102.

国外音乐图书期刊选译

《器乐家》

编者按:为了让师生读者获取国外最新的学术前沿信息,从本学期开始我们将从图书馆订购的八种外文期刊中,定期选译一些实用性较强且具有一定学术价值的文章,希冀为读者的学习和科研提供有益的参考。

《器乐家》(The instrumentalist)2017年10月刊。

《器乐家》(The instrumentalist)是一份英文月刊,创刊于1946年。由美国伊利诺州思菲尔德的器乐家公司(The instrumentalist Company)编辑出版发行,每半年发行一卷。该期刊图片清晰、印刷精美,编排新颖、内容丰富。在内容上,以乐队和管弦乐为主,信息性和报导性的文章占据的比重较多,也有少部分浅显易懂的学术性文章。由于其专业性强、受众广泛,因此在欧美地区的管乐界具有一定的影响力。值得一提的是,早在上世纪九十年代,这份刊物便得到了业界学者的关注。曾任《黄钟》英文版副主编、武汉音乐学院音乐学系徐康荣副教授,曾专门撰文对该期刊进行详细的介绍,有兴趣的读者可参阅《美国的< 器乐家>》,载《黄钟》1999年第2期第106-107页。

笔者本期所摘译的文章,来自于2017年10月刊。该期为高校专刊。本期主要从乐器演奏的角度出发,刊载了八篇有关演奏中常出现的问题、解决的方法和一些乐器演奏技法的文章。此外还有“表演艺术家的访谈”、书籍评论、新音乐评论、新闻、个人视角、2017音乐学校目录专栏、 指导专栏等栏目,下面,为了便于读者了解文章的内容,笔者将其目录及选译的文章整理如下:

目录(2017年第10月,第72卷第3期):

1.来自北布鲁克的信件........................................02

2.新闻..................................................... 04

3.书评......................................................06

4.正确转变一种文化观念/转变一种正确的文化.................. 08

5.你做的每件事都是从这里开始的——对当下的长笛专业的反思... 14

6.木管乐演奏中呼吸技法的真理............................... 20

7.打击乐专栏:吊钹技巧......................... ............22

8.木管乐专栏:萨克斯的颤吟技巧............................. 25

9.一种不同类型的乐队之旅................................... 26

10. 2017年音乐学校目录..................................... 30

11.新音乐评论.............................................. 74

12.广告商索引...............................................78

13.个人视角................................................ 80

西安音乐学院第八届“世界读书日”活动月倡议书

亲爱的老师们、同学们:

1995年11月15日,国际出版商协会正式确定每年4月23日为“世界图书与版权日”(World book and Copyright Day),一般通称为“世界读书日”。 其设立目的是鼓励更多的人去阅读和写作,保护知识产权,希望所有人都能尊重和感谢为人类文明做出过巨大贡献的文学、文化、科学、思想大师们。

今年的4月23日—5月23日,图书馆联合各院、系举办为期一个月的“世界读书日”活动,激励全校师生树立“多读书、读好书”的良好习惯。活动期间,图书馆提出“品读经典作品,构建书香校园”的主题宣言,用一系列丰富多彩的活动项目,引领大家品阅历史人文、了解大千世界、培养综合素质、提高个人修养、丰富课余生活。

老师们、同学们,在“世界读书日”这一天,平时奔波忙碌的人们也会静下心来,去轻松享受阅读的乐趣;这一天,世界的每一个角落都洋溢着书香和知识的香醇。图书馆在此发出倡议,希望广大师生能够在“世界读书日”活动月期间,积极参与我们举办的各项活动,让“读书”在你我的心里撒下快乐的种子。

“世界读书日”活动展出文献览略

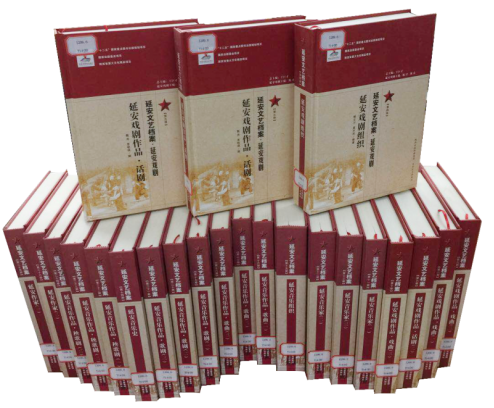

《延安文艺档案》

文献简介:

大型文献档案丛书《延安文艺档案》是为纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表七十周年,由陕西出版集团太白文艺出版社策划实施的国家“十二五”规划重点出版项目、国家出版基金资助项目、陕西省重点文化精品项目。该套书系全面、系统地对延安文艺的各个方面进行梳理和研究分析,是以文本形式保存国家文化遗产的重要工程,是传承优秀文化遗产,弘扬民族文化的一项历史性壮举。

此套丛书包括“延安音乐”“延安文学”“延安美术”“延安影像”“延安戏剧”“延安文论”六个子项目,共二十七卷,六十册,三千二百多万字,上万幅珍贵图片。

文献各卷简介:

1.“延安音乐”共六卷十四册,包括:《延安音乐家(全三册)》《延安音乐史》《延安音乐组织》《延安音乐作品·歌曲(全三册)》《延安音乐作品·歌剧(全三册)》《延安音乐作品·秧歌剧(全三册)》。

2.“延安文学”共七卷十二册,包括:《延安文学组织》《延安文学作品·诗歌》《延安文学作品·散文》《延安文学作品·中长篇小说》《延安文学作品·短长篇小说》《延安文学作品·报告文学》。

3.“延安戏剧”共四卷十册,包括:《延安戏剧家(全三册)》《延安戏剧组织》《延安戏剧作品·话剧(全三册)》《延安戏剧作品·戏曲(全三册)》。

4.“延安文论”共二卷四册,包括:《延安文论家(全三册)》《延安文论作品》。

5.“延安影像”共三卷五册,包括:《延安电影家(全三册)》《延安摄影家》《延安影像作品》。

6.“延安美术”共五卷十五册,包括:《延安美术家(全四册)》《延安美术组织(全二册)》《延安美术作品·木刻(全三册)》《延安美术作品·漫画(全三册)》《延安美术作品·综合(全三册)》

本套丛书将于本次“世界读书日”活动期间为广大师生进行展出。

展出地点为:图书馆新馆(七号教学楼)一楼。

征稿

启事

《音乐文化信息》报是西安音乐学院图书馆自有馆办刊物,是以“体现人文情怀,专注学术,坚守学术,为师生提供学术前沿信息”为宗旨,以“发挥图书馆优势,搭建信息学术平台”为目标,为全院师生提供最新学科动态及学术交流的信息平台。

自创刊以来共出刊一百余期,2018年适逢“世界读书日”活动月,本刊将进行全面改版,特为热爱阅读的师生设立《读者园地》专栏,特此征稿。

征稿要求:

1.常年征稿,体裁不限,字数1500字以内。

2.原创作品,文责自负;摘录作品,请标明作者、出处。

3.来稿请注明年级、系别、专业、姓名。

4.来稿无论采用与否,恕不退还,请自留底稿。

5.本刊编辑部保留对来稿修改的权责,如不希望修改,请在来稿时注明。

6.文责自负,严禁抄袭。如有抄袭,通报批评。师生稿件可以自配插图。

7.提交稿件前,请交稿人反复校对,避免出现白字、错字。

投稿方式:

提交的稿件可纸质版也可是电子稿。

E-mail发送,《音乐文化信息》编辑部邮箱:273389601@qq.com

纸质版送至图书馆信息推广部(图书馆主楼三楼)