筚路蓝缕创基业 桑榆未晚话图林

——吴凤阳、李雄飞先生采访纪实

如果说西音精神是一部由历史人物及其事迹凝结而成的煌煌史诗,那么书写其中恢弘篇章的一定有蜚声乐坛的音乐表演艺术家,学界闻名的音乐理论家,以及为西安音乐学院发展做出重要贡献的党政干部群体。但是,我们也不应忘记,在书写西音精神的过程中,还有这样一群长期默默耕耘于音乐图林,将青春芳华无私奉献给学校文献资源建设和服务事业的图书馆员。他们没有特别突出的成果和事迹,但却用一辈子的时光构筑起西北唯一一座专业音乐图书馆;他们不曾收获舞台上的鲜花和掌声,但却为培养音乐家和理论家们提供了优质丰富的音乐文献资料。在西安音乐学院七十余载历史涓流中,一代代图书馆员肩负起“知识摆渡人”的职责,几十年如一日地穿梭在文献建设与知识服务的两岸,他们在滋养无数莘莘学子的同时,也将图书馆人甘于寂寞、无私奉献的精神镶嵌在西音精神的不朽丰碑上。

本项目采访对象吴凤阳和李雄飞两位先生,就是生动诠释西音图书馆员奉献精神的卓越代表。

一、吴凤阳:投笔从戎入军大,筚路蓝缕辟图林

吴凤阳(1930.10 — )

吴凤阳(1930.10 — )

吴凤阳,汉族,中国共产党党员。1930年生于日本东京,后在台湾宜兰的外婆家度过了自己的童年。抗日战争爆发后,他和家人辗转回到南京。后来由于祖父身体抱恙,他又随父亲回到老家山西永济。七七事变爆发后,吴凤阳一家与南京的亲友失去了联系,为躲避战乱而颠沛流离。大约在1947年前后,家族中的一个亲戚将吴凤阳带到了西安,先在西安民教馆补习文化,后在西安三区政府担任雇员。1949年6月,他得知西北军政大学在西安招生后,立刻报名参加入学考试并顺利成为军政大学政治学院的学员。1952年3月,吴凤阳服从组织安排转入西北军政大学艺术学院学习。西北军政大学后来改为西北人民艺术学院,他又成为该校音乐系的首批学员。1954年2月,在校期间表现优异的吴凤阳留校工作,曾先后在学校教务处编审科和教务科任职。1957年,他奉命调筹建学校图书馆,从此与图书馆事业结下不解之缘,一直工作到1991年离休。

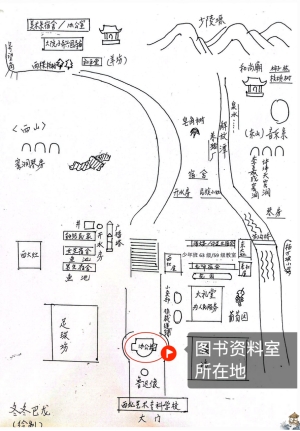

据吴凤阳回忆,西安音乐学院的前身——西北艺术学校二部,从山西临汾迁址到西安兴国寺校区后先后改名为西北军政大学艺术学院和西北艺术专科学校。尽管学校师生日益增多,但多年来整个学校只有一间图书资料室,就安置在学校办公楼二层。

图一:兴国寺旧校址手绘图(王希平老师提供)

图二:原兴国寺校址办公楼,图书资料室在其二楼

吴凤阳自1957年担任图书馆负责人以来,逐步完善了图书馆采访、分类、编目、采购和流通各个环节的工作细则,带领一批早期的图书馆人将小小的资料室逐步扩展为具有一定规模的高校专业图书馆。回忆当年艰苦奋斗的峥嵘岁月,吴凤阳说:

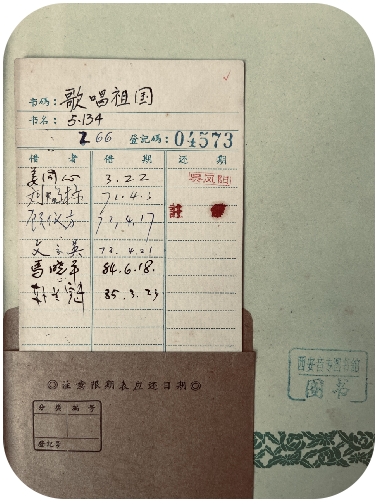

那个时候学生人数不多,所以图书馆的规模比较小,准确的说应该叫图书室。我主要负责经费管理和资料采购工作。图书的采购渠道主要是新华书店和西安外文书店,唱片大多数是从前苏联和东欧国家进口的。过去的图书借阅卡基本都是手工制作,由于制作程序比较复杂,为了提高工作效率,我们就联合了十几家高校图书馆,大家分工,各图书馆负责一道工序。除了日常工作,当时的图书馆还负责为各系油印教材和资料。

此外,在回顾图书馆建设历程时,最令吴凤阳感到自豪的一件事,是在他的不懈努力下打通了图书馆员职称晋升通道,为后来引进专业人才和培养高级图书馆员队伍奠定了基础。他始终认为“前人栽树、后人乘凉”是图书馆人应该具有的胸怀与格局,为学校教学科研和师生服务是图书馆人应尽的责任和义务,如果不以这些内容为出发点那么就不能成为一名合格的图书馆员。

图三:吴凤阳印盖的借书签

采访的最后,我们询问老人“您所理解的西音精神是什么”。吴凤阳思索片刻,回答道:“那就是听党的话,做好本职工作吧。”当我们在校档案馆收集其个人资料时,看到他曾于1988年被评为校“优秀党支部书记”,1990年评为“优秀职工”,再联想老人这句听上去平平淡淡的话语,才终于理解:这既是这位西音图书馆奠基者一生的真实写照,也是他本人见证西安音乐学院70余年发展历程所得到深刻体认。

二、李雄飞:手摇唱片诗作伴,指按长笛沁书香

(1930.3 -)

(1930.3 -)

李雄飞,1930年3月出生于陕西省三原县,中国共产党党员,1949 年考入西北军政大学军政学院,同年11 月转入军政大学艺术学院音乐系学习长笛。1952年4月提前毕业后留校任音乐系办公室干事。1962年调入教务处唱片室任采编,1978年被任命为唱片室主任。1982 年6月任新组建的“西安音乐学院图书馆”第一副馆长。1983年调教务处任副处长,1984年任教务处处长兼校工会主席,1982年、1987年先后被评为馆员、副研究馆员职称,1988年又回到图书馆直至1990年7月退休。

李雄飞是学校唱片室的早期创建者之一。上世纪50、60年代,我国刚刚步入社会主义初级阶段,在这物质物资匮乏的时期,古典音乐文化产品更为稀缺。西安音乐学院为了满足西音师生听赏和学习高水平音乐作品的需要,决定用有限的外汇从苏联等社会主义友好国家进口古典音乐唱片。李雄飞带领唱片室同仁在外文书店、新华书店和民生百货唱片柜台等多个渠道采购唱片,同时又积极奔走于各兄弟单位广纳资料,逐渐使我校唱片室的馆藏资源形成一定规模,基本满足了在校师生的学习需求。

图四:唱片室手写检索卡片历史遗存

据李雄飞回忆,在兴国寺校区时,教室里曾设有手摇唱片机,每当上课或是休闲时大家就通过手摇唱片的方式聆听音乐作品,丰富精神生活。有一次,学校计划排演马可的《陕北组曲》,但却苦于没有总谱。李雄飞联合记谱能力强刘大冬、王光耀等同学,在唱片室内通过一遍遍播放《陕北组曲》的唱片,不断记录修改,最终将完整的《陕北组曲》乐谱“扒”了下来,交给学校排练演出。后来《陕北组曲》正式出版后,李雄飞等人拿这手抄谱进行对照,二者竟然几乎完全一样!这成为李雄飞以及西音图书馆文献服务发展史上一段令人难忘的珍贵回忆。

图五:手摇唱片机(图片来自网络)

80年代初,随着学校规模的不断扩大以及教育部关于高校图书馆建设的具体要求,1982年6月我校决定正式成立“西安音乐学院图书馆”。原属教务处的唱片室合并到新馆之中,形成了以音乐资料室、普通资料室和唱片室三个部门为主的西音图书馆文献服务架构。李雄飞成为新成立的图书馆第一副馆长后,继续负责唱片室的日常工作。此后唱片室的建设走上了快车道,馆藏唱片数量和质量大幅提升,逐渐成为西北首屈一指的专业音乐唱片典藏中心。80年代末期,李雄飞还牵头举办了首届全国音乐院校图书馆学术研讨会,集中讨论音乐院校图书馆文献建设与服务业务,这一会议为后来音乐图书馆联盟的成立发挥了积极作用。

当我们问及老先生对西音精神的理解时,李老结合自己在图书馆的工作经历,感慨地说道:

西音图书馆的发展经历了从无到有、从小到大的发展过程。在我任职期间,国家发展逐渐强盛,学校建设日新月异,图书馆作为学校的教学科研文献基地也迎来一次次发展机遇。图书馆人从原来手抄检索卡片、油印教材与乐谱的艰苦岁月,发展到如今利用电子技术发展采编和信息服务,这是一个巨大的进步。但是,我始终认为,无论图书馆的业务和技术发展的何种地步,老图书馆人那种艰苦奋斗、无私奉献的精神不能丢,为学校师生服务的工作宗旨永远不能变。这就是我理解的西音精神!

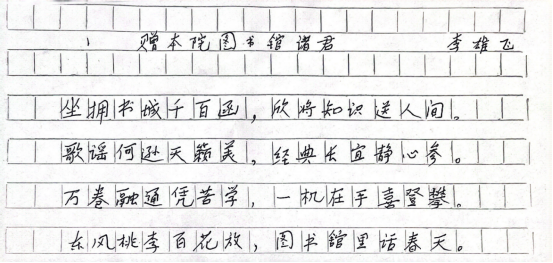

采访末了,李雄飞老馆长特意为图书馆诸君咏诗一首,希望年轻一代的馆员成为知识的“守护者”和“传递者”。其诗曰:

坐拥书城千百函,欣将知识送人间。歌谣何逊天籁美,经典长宜静心参。

万卷融通凭苦学,一机在手喜登攀。东风桃李百花放,图书馆里话春天。

图六:李雄飞手写诗词

三、访后心语:皓首穷经犁书海 一片丹心付西音

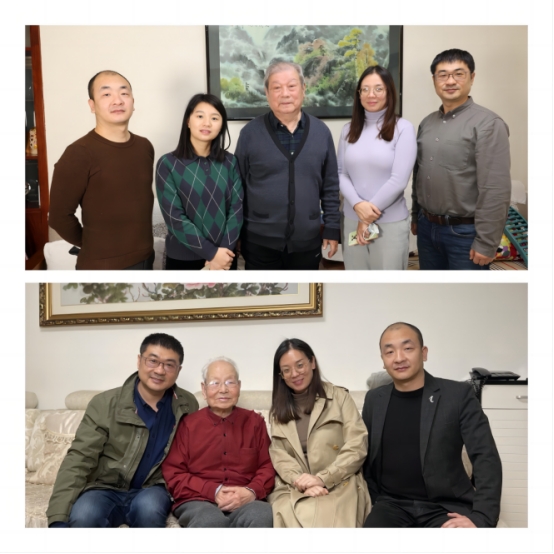

采访吴凤阳、李雄飞两位先生的过程给我们留下颇多深刻的印象。我们首先惊叹于两位先生过人的记忆力。西安音乐学院和图书馆数十年来发展历程中的人和事,在两位年逾九十的老先生脑中都历历在目、如数家珍。其次,我们亦被老先生的耐心和善良所感动。从2022年底至今,我们几次登门采访,他们从未拒之门外,每次都欣然接受。两位老馆长不仅一遍遍地配合我们拍摄和收集素材,而且对自己所提供的信息反复考证,力求复原历史的原貌。两位先生高洁的人品、敦厚的性格和无私的精神领我们所有人深深折服。当我们坐在桌前,通过剪辑视频和整理文本来回顾和总结整个采访过程时,我们从两位老馆长的“言传”中真真切切地感受到他们对西安音乐学院的深情,同时也通过他们的“身教”对西音精神的真谛有了切身的体会。

图七:采访两位老馆长合影

首先,是对党和西音教育事业的忠诚与热忱。两位老同志都是在建校初期便积极投身音乐教育事业的前辈。他们怀着对新中国文艺事业的憧憬与期待迈进西北军大的校门,用自己辛勤的劳动一点点地构筑出西音图书馆的模样。在长达40余年的工作中,两位老馆长在文献资料极其匮乏的年代里,带领图书馆的同志们用尽一切能想到的办法节约成本,为学校师生提供丰富高质的唱片、乐谱和理论资料,经年累月地用工整细致的笔画撰写检索卡片,甚至自己动手“扒唱片”为师生提供排练所需乐谱。他们这些不计名利、默默奉献的工作一干就是数十年,如果没有怀着对党的忠诚,没有保持对西音教育事业的热忱是坚持不下来的。

其次,是甘于在平凡的岗位上默默奉献一辈子的职业操守。众所周知,尽管图书馆是一所大学不可或缺的组成部分,但这里也是绝少出现在聚光灯下的一个部门。图书馆员的工作相对而言是默默无闻,单调而重复的。两位老馆长曾向我们回忆过,他们都曾接受过系统的音乐教育,尤其是李雄飞老师更是我校长笛专业的第一批学员。但是,当组织要求他们肩负图书资料室和唱片室的工作时,他们没有丝毫怨言或犹豫,不仅欣然接受组织的安排,而且将自己的聪明才智都奉献给了这个平凡的教辅岗位上。这种一辈子干一件事、干好一件事的匠人精神,不也是西音精神的一种生动体现吗?

最后,是他们认真钻研、不断攀登的治学精神。在采访中,两位老馆长不约而同地向我们讲述图书馆在采访、编目、索引和服务方面曾所走过的艰难道路。由于音乐专业文献的特殊性,每个音乐院校图书馆的编目和索引内容都不尽相同。为了找到适合我校文献服务特色的方法,他们从借鉴其他图书馆编目和索引工作经验入手,经过不断钻研终于整理出一套适于我校图书馆业务的编目与索引系统。作对没有图书馆学专业背景的他们来说,从对图书馆学编目与索引知识一窍不通到成为音乐文献编目与索引专家,其中的求学与探索之艰难可想而知。时至今日,我们去两位老馆长家采访时,依然可以在其案头看到图书馆学和音乐文献检索等方面的专业书籍,这种活到老、学到老的治学精神令我们所有人深感崇敬。

阿根廷著名文学大师博尔赫斯曾言:“如果有天堂,那一定是图书馆的模样。”身为图书馆人,当我们聆听老馆长们追忆西音往昔岁月,回首图书馆建设之路的时候,心中也油然升起一种难以言书的情感:他们用无私奉献铸就的无悔人生,用无言大爱所沉淀的精神财富,不就是西音精神最为真切的写照吗?他们不就是一直建设和守护西音图书馆这座知识天堂的天使吗?作为西音图书馆新一代的建设者,我们将会传承吴凤阳、李雄飞对党和西音教育事业的忠诚精神,贯彻他们那种甘于平凡、默默奉献的无私精神,学习他们严谨治学、不断攀登的求知精神,用自身的实际行动体现新时代的西音精神!

(项目负责人:杨国栋;成员:史蕾 乔龙 杨敏 张伦敦。文章执笔:杨国栋。本图文、视频版权归西安音乐学院党委宣传部所有,转载请注明出处)